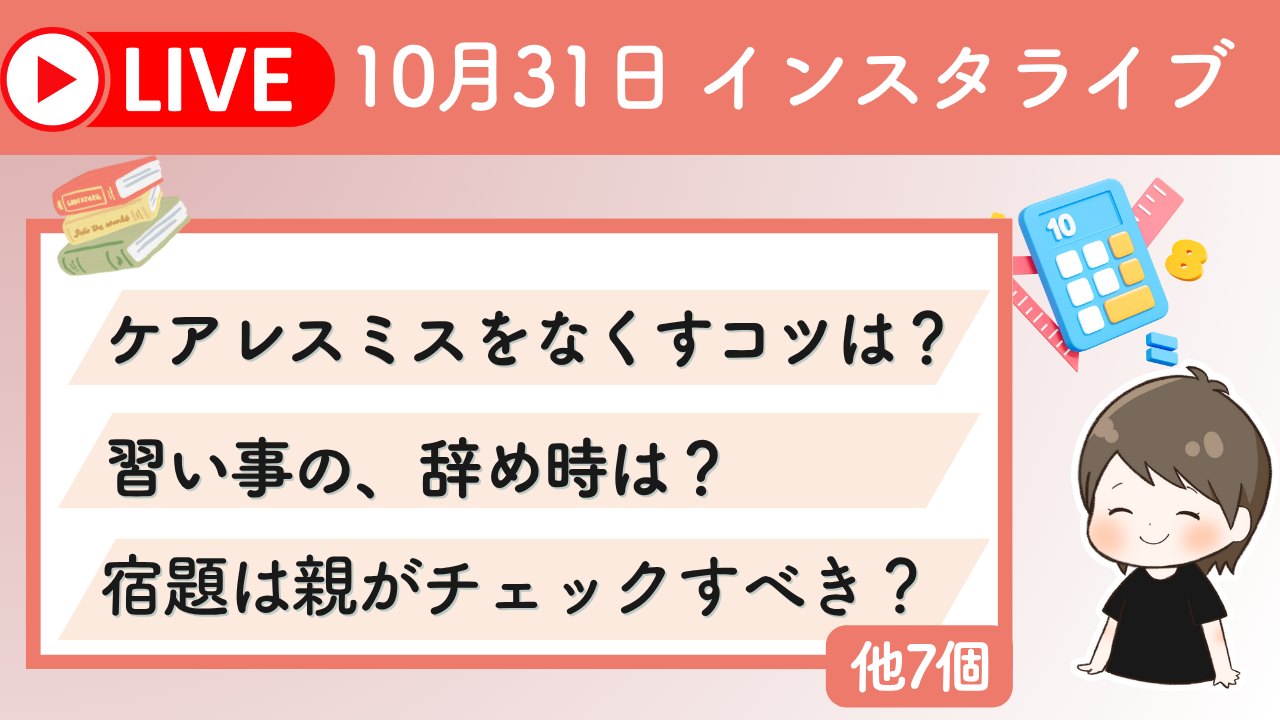

🎥 今回のライブ概要

今回のインスタライブでは、主に小1〜小3の低学年を中心に寄せられた

教育・家庭学習に関する5つの事前質問と、

ライブ中に寄せられた追加質問にお答えしました。

テーマは「家庭学習・習い事・親子関わりの現状と課題整理」。

実践的な方針と工夫例を共有しました

質問1、ケアレスミスが多い…。どうしたらいい?

ケアレスミスが多い…。なにか対策はありますか?

できたところに目を向けましょう!

低学年のうちは「文章理解の未熟さ」や「注意の持続困難」により、

ミスが出るのは自然な発達段階の一部だと思います。

“ミスをゼロにする”より、“減らす過程を見せる”方が良いと思います♫

方針と具体策

①成功を可視化する

・できた点を具体的に褒める(例:「計算の式がそろってたね!」)

・「できたことメモ」を日付入りで書き、壁に貼る。

→ 自己効力感(やればできる感覚)を高めます。

② 技術的アプローチ

・算数の問題文に「足す/引く」のヒント語(「合わせて」「残りは」など)へ下線を引く。

・数字を丸で囲み、注意を向ける。

③マインド面の支援

・失敗を叱るより「成長を感じさせる声かけ」を!

・「前より○○ができたね!」で前進を実感。

💡補足

テスト復習は「持ち帰った当日」と「まとめテスト前」の2回実施が効果的

質問2、水泳の習い事のやめ時は…?

水泳の習い事、行きたくないと言います。

辞め時はありますか?

話し合いが大事だと思います!

判断の軸

・「自分の気持ち」由来なら可、他人由来なら再考!

例:友達が辞める→再考、自分の気持ち→尊重。

・やりきる経験も成長の一部。

辞めること=失敗ではなく、「区切りとしての達成」に

方針

・本人が立てた目標(例:25mクロール)を達成後に区切りをつける。

・家庭で安全面の基準(「溺れない程度まで」など)を設定してお互いに納得できる目標を立てる!

対話のコツ

「なぜ辞めたいのか?」を丁寧に聞き、

感情だけでなく理由と目的を言語化させる。

→ これが次のチャレンジへの自己理解になります

質問3、ドリルに載っている例文の使い方しか漢字が使えない…

ドリル例の使い方しか漢字が使えない…。

まずはドリル例が使えるだけでもOk!

現状

小2で習う漢字は倍増(80→160字)するので、ドリルの例文がまず使えるだけでも十分

実践アイデア

🏠 家庭作文や日記で活用する

・「今日習った漢字を使えたら◎!」と声かけ。

・習った漢字を確認できる「教科書会社別一覧表(ぷりんときっずさん)」が便利♫

📖 辞書で理解を深める

『漫画と語呂で楽しく覚えて忘れない小学漢字1026』がフォロワーさんにも人気です!

付箋で「苦手漢字」をマーク→できたら外す“見える成長管理”もおすすめ

🌱 部首への導入

小3で本格導入ですが、小2から「共通の部首に気づく」「意味のグループ分け」を遊び感覚で学ぶのもオススメ♫

💬 ママ問題(おみくじ問題)

1日1問、主語を子どもの名前にして出題

「今日の1問!」として机前に貼ると、モチベ維持に最適

質問4、宿題の親チェック直したほうが良い?

宿題は親がチェックしてから提出すべき?

目的によります!

✳️定着重視なら

→ その場で直して提出。

特に九九・繰り上がり・漢字などは「早期修正」が効果的です

✳️ 状況把握重視なら

→ あえて直さず提出。

担任に「どの点が苦手か」を把握してもらう

補足

担任によって方針は異なるため、懇談で確認をするのがおすすめです。

家庭運用例:宿題→親チェック→その場で再挑戦、が最も安定します

質問5、習い事が毎日…。どう精査するべき?

習い事は一生懸命やっています。ほぼ毎日。どう精査するべき?

本人の意志が一番大事だと思います!

ステップ1:意思確認と制約整理

・子どもの「やりたい」を尊重すると良いと思います。

・ただし家庭の送迎・費用・時間の現実を一緒に共有できるとさらに◎

ステップ2:目的と優先順位

・学習/自信形成/将来展望など目的別に整理するとよいかも。

・「今、何を伸ばす時期か?」を明らかにしてみましょう!

ステップ3:やめ時の見極め

・振替が溜まる・愚痴が増える→「辞め時のサイン」かも…。

・「自分で決めた目標を達成して終了」にするのが理想かなと思います!

質問6、字を丁寧に書くための声かけと工夫

家庭でできる工夫

- 「この1文字がきれい!」をピンポイントで褒める。

- 「1ページで1番上手な字を選ぼう!」で主体性を育てる。

- 汚い文字でも「払いがきれいだね!」など部分的に褒める。

- やり直してほしい場合は「このページで直したいと思う文字を3つ選んで直してきて」などと声掛け。

学校ノートが汚い場合

・家では書ける=教室環境に原因ありかも?

→ 板書の見え方・教室の騒がしさ・姿勢の崩れを観察。

担任の先生に相談すると良いと思います

🔁まとめ

低学年の学び支援は、即時修正+繰り返し+可視化+称賛がキーワード

家庭だけで抱え込まず、学校との情報共有・協力体制を整えることで、

お子さんの「できた!」が確実に増えていきます