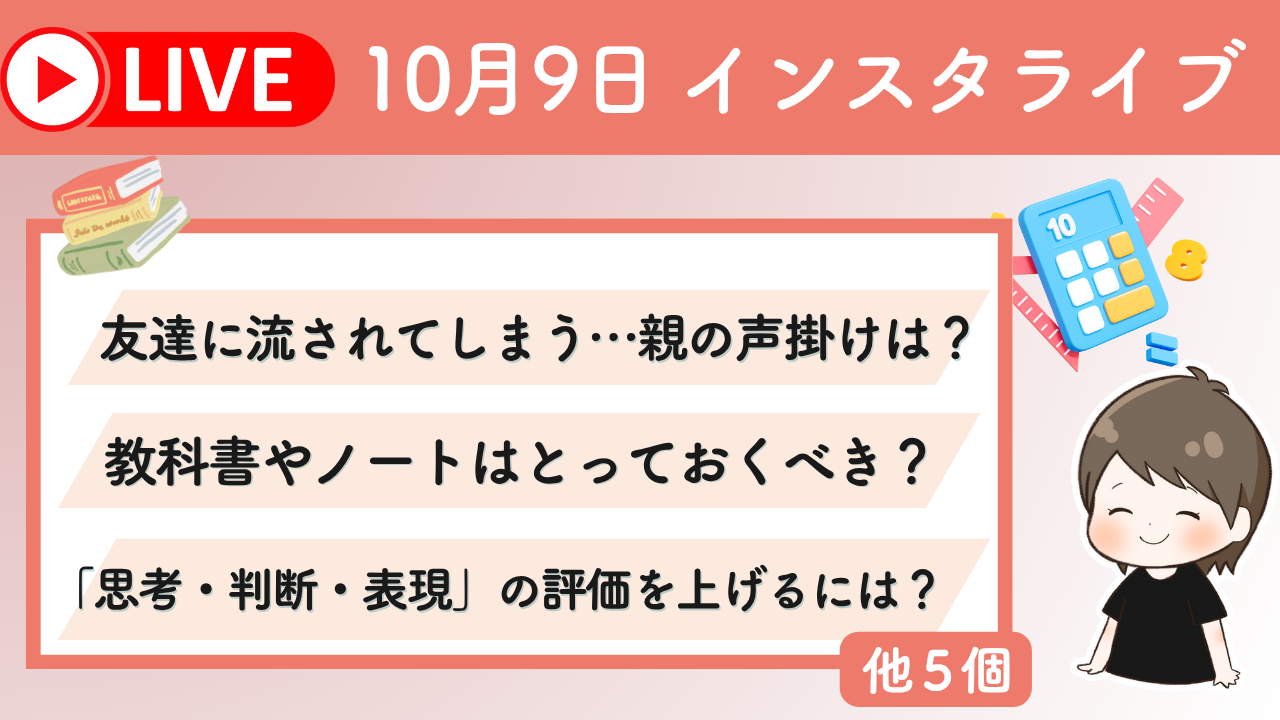

今回のライブ配信では、

友達に流されやすいお子さんへの対応や、

家庭での教科書・プリント管理、国語の評価を上げる工夫など、

実践的なヒントを紹介。

また、ライブ中の質問では音読速度、読解力、コンパス操作、九九など、

家庭で支援できるポイントを整理しました

友達に流されやすい小3男子への対応

小学校3年生頃の男子は「ギャングエイジ」と呼ばれる時期に入り、

仲間との関係を強く意識するようになります。

これは自然な発達の一環であり、過度に叱ったり抑え込んだりする必要はありません

子どもの行動を「悪い」と決めつけない

「友達の真似をしてばかり」「周りに流される」と感じても、

それは「社会性を学んでいる途中」でもあります。

むしろ大切なのは、その行動の意味を理解してあげることです。

子どもたちは複雑な人間関係で日々過ごしており、子どもたちには子どもたちの社会があります。

あまり過度に干渉しすぎず、かと言って放置しすぎず、

バランスを大切にしながら関われると良いと思います♫

対話で考えを引き出す

学校と家庭の連携を子どもに見える形で示し、

「先生からこう聞いたよ。お母さんはこう思うけど、あなたはどう思う?」

と、考えを言葉にさせましょう。

これにより、自己判断力が育ちますし、親子のコミュニケーションにもつながります。

エネルギーを発散させる工夫

ギャングエイジの男の子は行動エネルギーが高いため、抑えるよりも「発散」させることが大切だと思います。

好きなことや、スポーツ、創作活動などにエネルギーを向けることで、けじめを覚えながら自立も育ちます!

教科書・ノート・プリントの保管と活用法

家庭で「どの教材を残すべきか迷う」という声も多く聞かれました。

整理のポイントを教科別にまとめます。

教科書

- 国語:音読や持ち帰り忘れ対策として家庭常備が便利です

- 算数:宿題や通信教材の見直し時にすぐ確認できるため、家庭用に1冊あると安心です。

- 生活・図工:作品づくりの際にイメージを共有するのに役立ちます。

- 道徳:思考を促す読み物として、就寝前の読み聞かせにもおすすめです。

ノート

余白があるものは再利用ができます♫

自主学習ノート、長期休みのドリル解答スペース、筆算の学習の時の補助などに活用できます。

プリント

原則として破棄して良いと思います。

ただし、「漢字まとめプリント」などの復習に使えるものは保管しておくと便利です。

長期休みに苦手確認に役立ちます。

国語の「思考・判断・表現」評価を上げるには(小2男子)

「いつもB評価が続く」

「Aを取るにはどうすればいい?」

という相談もありました。

評価の仕組みを理解する

国語の「思考・判断・表現」は、授業内容の理解に加えて

安定してカラーテストで高得点を取ることが必要です。

つまり、テストで「記述問題を丁寧に書ける」力が求められます。

家庭でできる具体策

- 授業内容の定着を最優先に

学校の授業を集中して聞く姿勢が最も重要です。 - 教科書準拠ドリルで反復練習

「教科書ワーク」や「ぴったりトレーニング」など、使っている教科書会社に対応したものを選びましょう。 - 基礎の徹底でA評価に近づく

発展問題よりも、授業内容を確実に理解・表現できることが評価アップにつながります。

⇩教科書に沿ったワークはこちらです

ライブ中のQ&A:家庭でできる実践支援

音読が速すぎる小1女子への声かけ

速読は悪いことではありませんが、内容理解が浅くなることもあります。

家庭では次の工夫をしてみましょう。

- 交互読みで親が適切な速度を見せる(「。」がきたら読み手交代)

- 合唱読み(一緒に声を出す)でペースを共有

- 手拍子やリズムでテンポを体感する

「今の速さだと聞きやすいね」といったフィードバックで、

感覚的に“適切なスピード”を身につけられます。

読解力不足(小2中心)のサポート方法

読解力は「読める」だけでなく、「理解して考える力」です。

焦らず段階的に育てましょう!

- 授業重視+準拠ドリルで定着を図る

家庭では、授業の内容に沿ったドリルを少しずつ進めましょう。 - 文章題は親子で一緒に読む

算数の文章題では、設問を一緒に声に出して読み、どんな場面かを共有することが効果的です。 - 語彙・意味理解の補い

間違えた言葉や文をその都度ていねいに説明し、正しい理解を積み重ねましょう。 - 簡単な読物から段階的にレベルアップ

少しやさしめの本を使い、「読めた」という達成感を積み上げることが継続のカギです。

⇩読みやすいおすすめ本

コンパス操作が苦手な小3への練習法

円がうまく描けない場合は、まずコンパスの扱いやすさを見直しましょう。

- 子どもの手に合ったサイズを選ぶ

- 針の固定をしっかり行い、軸を水平に回す

- 模様や花などの自由制作で“楽しく練習”するのがおすすめです。

「正しく描ける」よりも「描くのが好き」を育てることが上達の近道です。

大きな数の概念定着(小2・位取り)

「10が10個で100」「100が10個で1000」という“位の部屋”のイメージを、

具体物で視覚的に理解させましょう。

- お金を使って「1円→10円→100円→1000円→1万円」のつながりを実感。

- 積み木やレゴで「10個で1まとめ」ルールを体験。

- キャラクター付きドリルなどで楽しさを演出。

具体物を使って体験的に覚えることが、抽象的な数の理解につながります。

⇩人気キャラクタードリル

九九の学習をスムーズに進めるコツ

九九は単なる暗記ではなく、「掛け算の意味」を理解することから始めましょう。

- 意味理解を優先する

「3人にリンゴを2個ずつ配る」など、身近な例を使って掛け算の構造を説明します。 - 多チャネルで反復する

歌・カード・ポスター・ゲームなど、楽しく繰り返す方法を組み合わせましょう。 - 早めに誤習得を防ぐ

6の段・7の段での言い間違いはその場で直すようにします。

九九をただ覚えるだけでなく、「考えながら覚える」姿勢を育てることで、計算力全体が安定します。

⇩このあたりオススメです

学びを支えるための家庭の心構え

学習習慣を支えるうえで大切なのは、

「焦らない」「比較しない」「成功体験を積ませる」

ことです。

低学年の子どもは発達の個人差が大きく、

無理に抽象的な学びを押し付けると、

勉強嫌いにつながることがあります。

「できた」「わかった」という小さな積み重ねが、後の意欲と自信につながります!

まとめ

- ギャングエイジの行動は自然な発達。対話で自立を促す。

- 家庭では教科書・ノート・プリントの「取捨選択と活用」を工夫。

- 国語評価を上げるには、授業理解と準拠ドリルの継続が効果的。

- 音読・読解・九九など、日常に取り入れやすい方法で“学びの型”を身につける。

- 焦らず、子どもの発達段階に合わせて成功体験を積み重ねることが、長い目で見て最も大切です。