はじめに

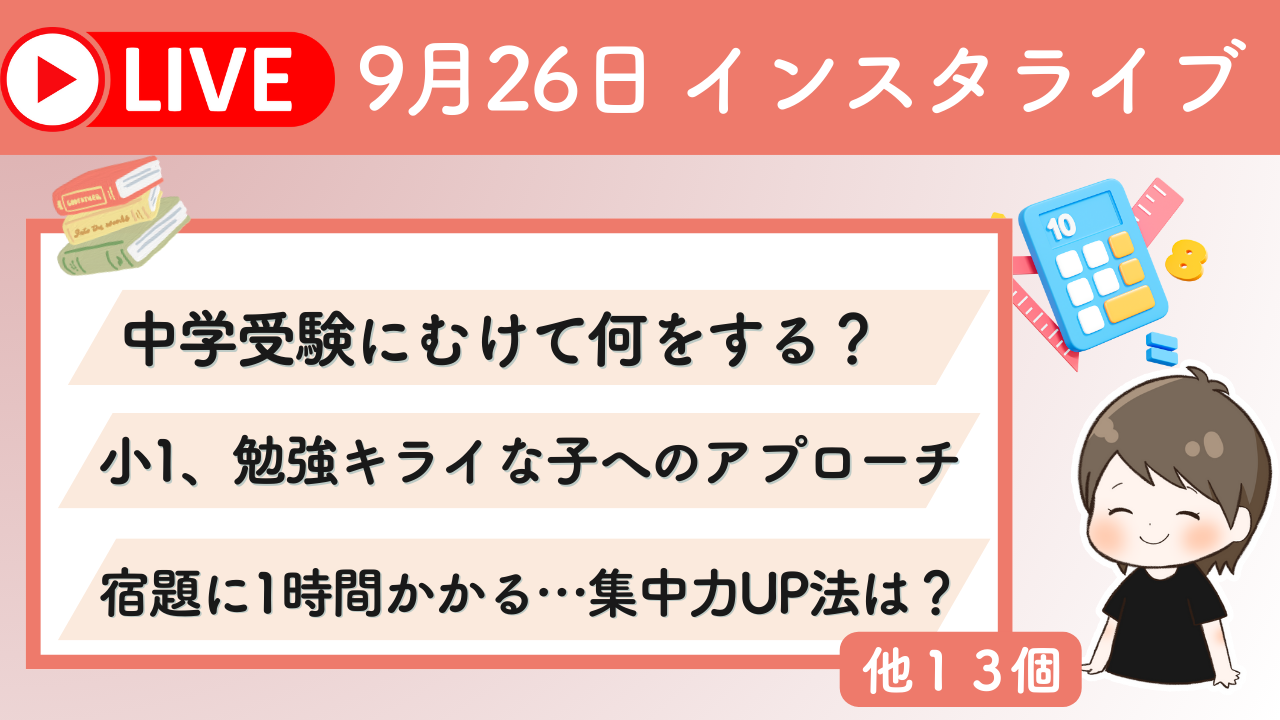

今日も150人もの方にご参加いただけたインスタライブ🎙️

いつもご質問を頂いたり、コメントを下さったりと沢山の方にご参加いただき本当にありがとうございます✨️

ライブの内容をまとめましたので

ご覧ください♫

Q1 中学受験のためにやっておくことはありますか?

中学受験の流れと現状

かつての中学受験は

「偏差値を上げるために大量の暗記と演習を積み重ねる」

スタイルが主流だったようですが、現在は

「基礎の徹底」と「思考力・表現力を問う問題」

が重視されつつあるようです🤔

低学年期においてできることは

- 算数の計算(たし算・ひき算・かけ算・割り算)、九九の定着

- 国語の聞く力、書く力、基礎漢字の習得

といった基礎基本を固めることが最も重要だと思います。

私がアンバサダーを努めている「AERA with Kids」の秋号にも中学受験の情報が載っていました。

とても参考になったのでよろしければ見てみて下さい👀

通信教材は有効か?

通信教材を中心に受験勉強を進めて合格したご家庭もあるようです。

子どもに合えば十分に効果的だと思います☺

特にZ会のように「良問」「適量」「見やすい版面」を備えた教材は人気があります。

ただし、合う・合わないは子どもによって異なりますので

まずはお試し教材を体験し、無理なく続けられるかを見極めることが必要かな、と思います。

⇩Z会の教材はこちら

Q2 勉強嫌いな子へのアプローチはありますか?

成功体験を小さく積み重ねる

勉強嫌いの子には「できた!」

という気持ちを味わわせることが大切です✿

「字がマスに収まった」「払いがきれいに書けた」

などの小さな成果に花丸や部分丸を付け、自信を持たせましょう!

見守りの工夫

親が隣に座ると安心する子もいれば、逆に「口出しが多い」と感じる子もいます。

少し離れた場所から見守る「距離感サポート」も有効です!

大切なのは「見てるよ〜!」という視線を送ること👀

つまずきの原因を観察する

- 鉛筆が持ちにくい → 三角鉛筆を使う

- 消しゴムが消えにくい → 適した消しゴムに変える

- 消しすぎる → 回数制限を設ける

といった細かな工夫が、学習へのハードルを下げます!

「何が原因で宿題を嫌がっているのか」

を観察してみてください!

※うちの息子の場合は「何度も同じ漢字を書くことが嫌」という理由でした。自ら先生に相談して「漢字を書く」のではなく「漢字を使った文章を書く」ことに変更してもらえたそうです♫

Q3 宿題に1時間かかることがあります…。集中力をつけるには?

環境整備

机と椅子の高さを調整し、

周囲に気を散らす物を置かないようにしましょう🌱

自己決定でやる気を高める

「勉強する場所を本人に選ばせる」だけでも集中力が上がるかも🌱

「何時に終わらせるか目標を決めさせる」

のも良いかもしれません。

スケジュールの見える化

- 今日の宿題をメモに書き出す

- 終わったら線を引いて消す

- 終了後のご褒美を本人が決める

こんな工夫もできるかもしれませんね☺

Q4 2年生「時刻と時間」「水のかさ」でつまずいています…。

時間と時刻

時計学習は「針の意味」と「1時間=60分」の理解が基本です。

また、

「右回り=時間が進む」

「左回り=時間が戻る」

という針の動きと時間の経過を理解することもポイントです

日常生活の中で「今何時?」「30分後は?」と声をかけると

自然と身についていきますよ

水のかさ(リットル・デシリットル・ミリリットル)

低学年は抽象的な概念で理解するのは苦手です💦

なので身近な物を使って具体的に体感させるのが効果的です!

- 牛乳パック=1リットル

- 紙パックジュース=100mL

- スポイト=1mL

お風呂で計量カップ遊びを取り入れると、楽しみながら理解できます。

Q5 さくらんぼ計算の教え方は?

さくらんぼ計算は「10のまとまりを作る」

ことで計算を簡単にする方法です。

例:8+5 → 5を2と3に分けて「8+2=10」「10+3=13」

引き算の場面では理解が難しくなるため、

レゴやおはじきで可視化すると効果的です。

Q6. 公文国語を習っているが、学校国語テストについていけない

公文は先取りで読解力を育てるのに強い教材ですが、

学校のテストは授業の内容に直結します。

「公文での力」と「学校テストでの結果」は別軸と考え、負担が大きいときは一時的に公文の分量を調整するのも手だと思います。

⇩お子さんの教科書会社を選んで購入して下さい

Q7. あまりのあるわり算が難しいみたいです。

質問してくださったフォロワーさんは

『「0あまり5」などの表現が難しい』

とのことでした。(たしかに難しい…)

対応法

- 12個のクッキーを3人に分ける → 「1人4個ずつ、0あまり0」

- 14個のクッキーを3人に分ける → 「1人4個ずつ、2個余る」

このように物語や具体物と式を結びつけると理解が進み、効果的です!

Q8. ローマ字の効果的な学習方法は?

単純な暗記では苦手になりやすいので「興味と接続」するのがポイントです

- タイピング練習ソフトでゲーム感覚

- 友達とローマ字で秘密の手紙交換

- 家にポスターを貼って1日1語クイズ

楽しい要素を加えると定着率が高まりますよ

Q9. 漢字を覚えるのが苦手です。

「大量に反復する」よりも「苦手漢字の絞り込み」が有効だと思います。

- 苦手漢字を付箋に書き、壁に貼って毎日チェック

- 学校の宿題後に1問だけ家庭でテスト

- 「漫画で覚える漢字辞典」など補助教材を活用

小さな反復を継続することで記憶が安定します!

⇩フォロワーさんにも人気の漢字辞典。息子もよく使っています!

Q10 小2、授業中に眠くなってしまうみたいです。

眠気の原因は複合的です。

- 睡眠不足 → 就寝・起床リズムを確認

- 物理的要因 → 椅子の高さ、教室の空気環境

- 授業スタイル → 担任に相談して席替えや起立発言を増やしてもらう

まずは生活習慣と環境をチェックしてみましょう!

Q11. 小5男子、宿題が夜遅くなってしまい丸付けもおろそかに…

反抗期の子には

「親が丸付けする時間」と「本人の希望」

をすり合わせることが大切かと思います。

- お互いの要望を出して、よく話し合う

- 合意できなければ、親は翌日に丸付け。

- お子さんが「苦手な単元・科目」などを把握しておく

私もまだ、子どもの反抗期を経験していないので今からドキドキです…

Q12. テストのケアレスミスが多く、見直しができません。

「見直しなさい」だけでは子どもは動きません

見直し手順の例

- 単位の有無を指差し確認

- 問題文を声に出して再確認

- 数値をもう一度小さく計算

- 見直した問題に✔を入れたり○をつけたりする

このように具体的な手順化をすることで「どう見直すか」が明確になります♫

まとめ

本日もたくさんのご質問を頂きました♫

ありがとうございました

共通するのは 「基礎固め」と「生活との接続」

が大切だということ。

- 成功体験を積ませて勉強嫌いを防ぐ

- 生活の中で算数や国語を自然に取り入れる

- 子どもが主体的に取り組める仕組みをつくる

これらを意識して、ぜひ家庭学習に向き合ってみてくださいね